こんにちは、COCOです!

今回の記事では「せどりの失敗例」をテーマに、成功ではなく ”失敗” という観点でお話しをしていきたいと思います。

特にせどり初心者の多くは、成功するためのノウハウやテクニックばかりに目を向けてしまう傾向があります。

もちろん、それらの要素を上手に取り入れながら昇華させることで、成功へ近づくことも重要ですが、失敗事例にはそれ以上に成功へ近づくためのヒントが多く隠されています。

しかし、残念なことに多くの失敗が世に知られることはありません。

なぜなら、失敗は誰でも隠したいと思うものですし、成功は誰でも誇りたいと思うものだからです。

そのため、なかなか知ることのできない失敗事例ですが、せどりで ”早く大きく” 稼ぎたいのであれば、目先の利益よりも失敗から学ぶことに注力していきましょう!

その判断・行動はなぜ失敗に繋がったのか?

失敗を回避する手立てはなかったのか?

自分がその失敗に陥った場合、どう行動するのか?

多くの失敗事例をもとに分析を重ねていくことで、共通する原因や問題解決の糸口が見えてきます。

現時点で何かしらの問題を抱えている方は、ご自身の行動を見つめ直す機会にしていただけると嬉しいです^^

それでは、さっそく参りましょう!

せどりの失敗例その①:仕入れた商品が出品できない

まずは、せどりの失敗事例の1つとして「仕入れた商品が出品できなかった」というケースがあります。

ひとえに ”出品できなかった” とは言っても、そうなった背景には、いくつかの原因が考えられます。

仕入れた商品が出品できない3つの原因

仕入れた商品が出品規制・制限の対象だった

仕入れた商品が危険物に該当していた

仕入れた商品に破損や欠損が見られる

上記の内容について、1つずつ順番に解説していきますね^^

仕入れた商品が出品規制・制限の対象だった

こちらは非常に多い失敗事例の1つと言えるでしょう。

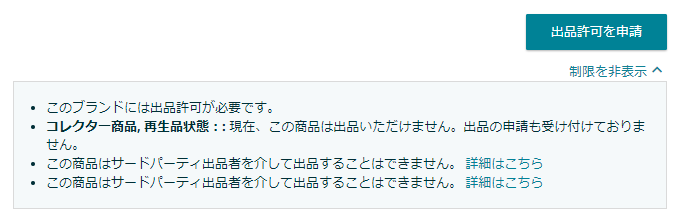

Amazonでは、販売を行うにあたって出品の規制や制限が設けられているメーカーが多数存在します。

実際に、商品に対して出品制限が掛かっている場合は、以下のように表示されます。

出品制限や出品規制を設ける理由はいくつか存在しますが、簡単に言えば「偽物商品の流出や非正規ルートからの仕入れを未然に防止するため」です。

また、出品者によって出品制限や出品規制に掛かる商品の種類が異なることを覚えておきましょう!

こちらも非常に大切なポイントです^^

このような失敗(仕入れミス)をしないためには?

重要なのは以下の2点です。

仕入れ前の事前チェック

規制メーカーの把握と事例の積み上げ

まずは、仕入れ前の段階で「出品制限・規制の対象商品であるかか否か」をしっかりとチェックしておくことが重要になってきます。

面倒に感じるかもしれませんが、この手間を惜しまないようにしましょう。

次に、「規制メーカーの把握と事例の積み上げ」です。

規制対象である商品を仕入れてしまった場合は、その商品の製造元(メーカー)をしっかりとメモしておきましょう。

2度同じ失敗をしないためにも、失敗事例の積み上げを行うことが大切です。

さらに、最近では出品制限・規制のあるブランドやメーカーが一覧でまとめられているようなブログも存在するため、参考程度に覗いてみると良いでしょう。

当ブログでも、出品制限・規制の概要から出品制限の解除方法まで、詳しくご紹介しています。よけしければ覗いてみてくださいね^^

仕入れた商品が危険物に該当していた

続いて、仕入れた商品が危険物に該当していたケースです。

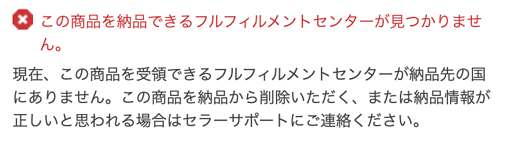

Amazonで危険物に指定されている商品は、通常のFBA納品とは違い手順が異なります。

実際に商品登録までは進めるものの、納品処理の段階で以下のような表示になることが多いです。

危険物と言うと、一見我々には無関係に感じる場合がありますが、実際には私達の身近にある商品が危険物に該当しているケースも多数存在します。

危険物に該当する商品の一例

何気なく仕入れた商品が「実は危険物に該当していた!」ということになれば、面倒な手続きが発生する場合もあるため、危険物の概要を把握しておくことは非常に大切です。

このような失敗(仕入れミス)をしないためには?

こちらも先程と同様に、仕入れ前の事前チェックが必須になってきます。

以下の2つの方法で、商品が危険物に該当するか否かを判別することが可能です。

パソコンからASINチェックツールで確認する

スマートフォンからAmazonセラーアプリで確認する

どちらも非常に簡単操作で確認ができるため、危険物の疑いがある場合は必ず仕入れ前にチェックを行いましょう!

万が一、仕入れてしまった後に危険物だと判明した場合は、状況に応じて自己発送などの手段を使うようにしてくださいね^^

危険物の判別方法や納品する際の注意点などについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。よけしければ覗いてみてくださいね^^

仕入れた商品に破損や欠損が見られる

こちらは主に中古せどりなどでよく見られる失敗です。

仕入れ前の段階では気付かなかった商品の破損や欠損などが、検品の際に見つかってしまうといった事例が挙げられます。

また、商品の破損や欠損以外にも、付属品の欠品や細かなパッケージ違いなど、商品の詳細をきちんと把握していないことで起こしてしまうミスもあります。

出品前の段階で商品不備に気付くことができれば良いですが、場合によってはそのまま気付かず納品してしまうことで、Amazonに ”重大な納品不備” として扱われてしまうこともあるため、細心の注意が必要です。

このような失敗(仕入れミス)をしないためには?

こちらについては、仕入れ前に商品本体や付属品などを徹底的にチェックするしかありません。

店舗仕入れであれば、実際に商品を手に取って確認をすることが出来るため、細かな部分まできちんと確認を行いましょう!

ネットから商品を仕入れる場合は、事前に現物を確認することが出来ないため、商品ページの内容にしっかりと目を通してから仕入れるようにしましょう。

必要に応じて ”独自のチェックリスト” などを作成しておくのも1つの手です。

仕入れた後に商品不備が発覚した場合、商品交換が出来ればそれがベストですが、アウトレット商品などは返品・交換を承っていないことが多いです。

そういった場合は、必要に応じて商品説明に記載したり、コンデション設定を変更するなどして上手に対応していきましょう。

せどりの失敗例その②:出品した商品が売れない

続いて、出品は完了したものの、商品が一向に売れない失敗事例を解説をしていきます。

出品した商品が売れない場合は、以下の原因に当てはまるケースが多いです。

出品した商品が売れない2つの原因

Amazon内での需要が著しく低い

Amazonの在庫が復活した場合

それでは順番に見ていきましょう!

Amazon内での需要が著しく低い

大前提として、Amazonというプラットフォームを借りて販売を行っていく以上、Amazon内で需要のある商品を取り扱っていく必要があります。

世間的には知名度の高い商品でも、Amazon内では需要が低いケースもなかには存在します。

「世間一般的に人気の商品 = Amazonでも絶対売れる」ということでは無いため、勘違いをしないよう注意しましょう!

このような失敗(仕入れミス)をしないためには?

出品した商品が売れないといった事態を未然に防ぐためには、商品の「回転率」に目を向ける必要があります。

回転率とは、一定期間に商品がどれくらい売れたかを示す1つの指標です。

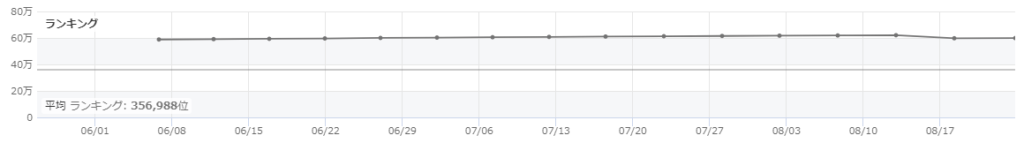

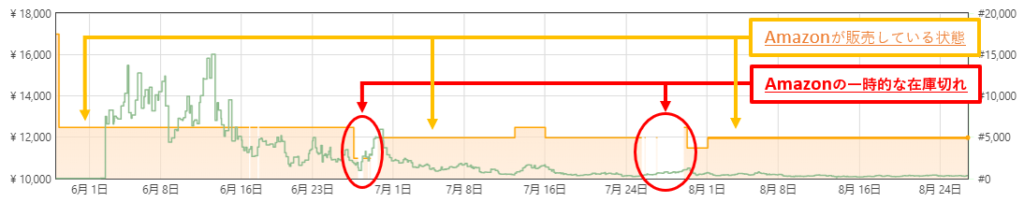

この指標を確認するうえで役立つのが、KeepaやDELTAなどのせどり専用ツールに搭載されているランキンググラフになります。

ここでは簡単に解説しますが、以下のようにランキンググラフが真っすぐに伸びているような場合においては、”回転率が低い” ということになります。

いっぽうで、回転率の高い商品は、以下のようにランキンググラフが上下に細かく動いていることが分かります。

ちなみにKeepa・DELTAともに基本的なランキンググラフの見方は同じになります。

商品を仕入れる際は、しっかりと回転率を意識したうえで仕入れ判断を行っていきましょう!

せどりの仕入れにおける具体的な判断基準については、以下の記事で詳しくご紹介しています。ランキンググラフの見方や細かな注意点などを解説していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね^^

Amazonの在庫が復活した場合

こちらは、ある程度のせどり歴がある方であれば、一度は経験したことがあるのではないでしょうか。

商品リサーチや商品仕入れの段階では、Amazonが在庫を抱えていなかったのに、出品した途端にタイミングよくAmazonの在庫が復活してしまう事例になります。

「Amazonが在庫を抱えていない」というのは、Amazonが出品者一覧の中に存在しないことを意味します。

Amazonの在庫が復活してしまった場合、Amazonが販売している商品から優先的に売れていくことになるため、自分の出品した商品がなかなか売れない傾向にあります。

販売数量が少なければ軽傷で済みますが、販売数量が多いと自身のキャッシュに悪影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。

このような失敗(仕入れミス)をしないためには?

正直に言うと、Amazonの在庫が復活するか否かを完璧に見極めるのは困難です。

ですが、失敗する確率を低減させることは可能です。

ポイントはKeepaの価格履歴グラフからAmazonの在庫が復活するタイミング・頻度をチェックすることです。

このように、Amazonが一時的に在庫切れを起こしているものの、それ以外は常に在庫を持ち続けて販売している場合があります。

たまたまAmazonが在庫切れを起こしているタイミングで商品リサーチをしていた場合は、仕入れミスに繋がる恐れがあります。

Amazonが販売と在庫切れを繰り返している商品は多数存在するため、誤った仕入れ判断をしないように注意しましょう!

万が一、出品した後にAmazonの在庫が復活してしまった場合は、

Amazonと同じ価格を維持して在庫切れを待つ

Amazonよりも価格を下げてカートを獲得する

基本的にはこの2択になるかと思います。

自身のキャッシュと相談しながら、必要に応じて損切りを行っていきましょう!

上記では、keepaの一部機能をご紹介しましたが、他にも優秀な機能が多く備わっているため、せどりに取り組むのであれば必須のツールと言えるでしょう。

本ブログでは、keepaの導入方法から具体的な使い方まで詳しく解説していますので、ぜひ覗いてみてくださいね^^

せどりの失敗例その③:商品が売れたのに赤字だった

実際に商品が売れると、ついつい嬉しくなってしまいますよね。

しかし、喜びも束の間、売れたはずの商品が実は赤字だった…というケースも少なくはありません。

こちらについては、以下の2つの原因が考えられるでしょう。

商品が売れたはずなのに利益が出ない2つの原因

利益率の算出方法が間違っていた

Amazon手数料による利益損失

それぞれの原因について、解説をしていきます!

利益率の算出方法が間違っていた

こちらは、せどり初心者に多い失敗事例の1つになります。

利益率の算出方法を正しく理解していないと、当然ながら赤字販売に繋がってしまいます。

せどりは「商品を安く仕入れて高く売る」というシンプルなビジネスモデルだからこそ、間違った認識で利益計算を続けていると安定した収益を生み出すことはできません。

このような失敗(計算ミス)をしないためには?

失敗を未然に防ぐためにも、以下の2点を押さえておきましょう!

利益率の算出方法を正しく理解する

FBA料金シミュレーターを活用する

まずは、利益率の算出方法を正しく理解するところから始めましょう!

今回は簡単に利益率を導き出すための計算式について解説しますね^^

利益率を導き出すための計算式

利益額 ÷ 売値 × 100 = 利益率(%)

利益率を導き出すには、”利益額” の算出方法も理解しておく必要があるため、一緒に覚えてしまいましょう!

利益額を導き出すための計算式

売値 - 仕入れ原価 = 利益額

以上が「利益率」を導き出すための計算式になります。

しかし、利益率の算出方法が分かっても、手動で計算を行う以上、ヒューマンエラーによる計算ミスが起こりうる可能性は十分にあります。

そこで、活用したいのが「FBA料金シミュレータ―」です。

FBA料金シミュレーターは、最終的な利益率を自動計算してくれるため、”作業効率” の向上が期待できると同時に、”人的要因” による計算ミスを最小限に抑えることが可能です。

「今まで手動で計算を行っていた!」という方はこの機会に自動計算ツールを上手に活用していきましょう!

せどりにおける利益率の正しい計算方法については、以下の記事で ”具体例” を交えつつ詳しく解説をしています!気になった方はぜひ覗いてみてくださいね^^

Amazon手数料による利益損失

こちらも失敗しやすいポイントの1つでしょう。

利益率の算出方法は上記の通りですが、Amazonでの販売を考えている方は、Amazon手数料を考慮して計算を行う必要があります。

もし、利益率の算出時にAmazon手数料を考慮していなければ、「利益率はしっかりと出ているはずなのに手元に残る利益が少ない…。」といった悲劇を招くことになるため、注意が必要です。

このような失敗(計算ミス)をしないためには?

こちらについては、しっかりとAmazon手数料の概要を理解しておくことが重要になります。

「どんな時にAmazon手数料が発生するのか?発生した場合の手数料はいくらなのか?」など、その仕組みをきちんと理解するようにしましょう!

正確な利益率を導き出すうえで、最低限押さえておきたい手数料は以下の3点になります。

月額登録料/基本成約料

販売手数料

配送代行手数料

上記だけに限らず、Amazonでは様々な手数料が発生するため、その概要を正しく把握しておくことが大切です。

Amazonが定める手数料の仕組みとその計算方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧になってみてくださいね^^

せどりの失敗例その④:真贋対策が出来ていなかった

最後は、Amazonからの真贋調査に対する対策がきちんと出来ていなかった失敗事例です。

真贋調査とは、出品されている商品が本物であることをAmazonが独自に調査する仕組みのことを言います。

あなたのアカウントが真贋調査の対象となった場合、出品している商品が ”本物” であることを証明をしなければいけません。

もし、商品が本物であることを証明ができない場合、Amazonアカウントの停止や閉鎖に繋がる恐れがあるため、注意が必要です。

このような失敗(準備不足)を起こさないためには?

Amazonでは、抜き打ちで真贋調査を実施することがあります。

そのため、真贋調査の対象にならない ”絶対的な逃げ道” というのは存在しません。

しかし、以下の5つの対策を講じることで、真贋調査の対象になる確率を低減させることは可能です。

フリマアプリから仕入れたものを新品で販売しない

領収書をもらう習慣を付ける

クレームが来ないように商品管理を徹底する

偽物が多く流通している商品を取り扱わない

真贋調査が来る可能性の高いメーカーや商品を取り扱わない

真贋対策のノウハウやテクニックを把握しておくことも重要ですが、「なぜAmazonが真贋調査を行うのか?その背景は?」といった部分にしっかりと目を向けて行動することが大切になってきます。

私達せどらーを取り巻く環境は日々変化するため、必要に応じて適切な対策を講じていくようにしましょう!

上記の対策方法に関する内容は、以下の記事で詳しく解説しています。

Amazonからの真贋調査に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね^^

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回の記事では、せどりにおける失敗事例をテーマに起こりうる問題とその対策方法について解説しました。

せどりに限らず、仕事やビジネスにおいて失敗はつきものです。

大切なのは、その失敗から学び得ることで、成功するためのプロセスに変えることです。

失敗を成功に変えるためのプロセスは、以下の3ステップになります。

Step1:失敗を真摯に受け止めて気持ちの切替を行う

Step2:その失敗から教訓を得る

Step3:次の行動にその教訓を必ず取り入れる

失敗した時に、落ち込んだり悔しい気持ちになるのは、あなたが真剣に取り組んできた証拠でもあります。

失敗を否定するのではなく、”失敗の捉え方” を意識的に変えていきましょう!

それでも失敗から立ち直れそうにない場合は、いつでも私にご相談くださいね^^

あなたのために問題解決へ向けて全力でサポートさせていただきます!

せどりのスタートアップにお付き合いさせていただきます!

.png)

.jpg)